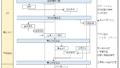

全体の規程と各部門ごとの規定

規程とは、その組織として全体の枠組みの中で定められたいわゆるルールです。規定とは一般的にはその中にある条項としての細かい制約のことを言います。このため、「規程」と「規定」との違いをあまり理解しないで、ルール作りを行っているケースは結構あります。

組織の中では、一般的にはルールというと「規程」を指し、これらのルール体系が品質マネジメントシステム(QMS)として機能しているかを問われることになります。ただし、大きな組織となればなるほど、それぞれの部門においての運用面で少しづつ変わったりします。モノづくりの世界でも作っているものがAとBとで異なれば、その設計における対応方法が異なったり、ノウハウが違ってきたりしますものね。

これらは、各部門ごとに上記の「規程」を遵守しつつ、もう少しかみ砕いた形で個々のルール化することで、それぞれの部門にマッチした形の詳細なアクションを定めた形での指針を作り上げることで、確実な対応ができるよう、しくみづくりを構築してあげるとよいでしょう。こちらは、そういう意味で「規定」という形で上位から継承される形で連携した詳細なルールやローカルルールとして制定してあげることで、品質マネジメントシステムをより扱いやすくすることができます。これらも含めてルールとして認められていますので、部門ごとの行動指針として定着化できるようにしておくと良いかと思います。

このように、上位と下位をうまくすみ分けながらルール化していくような形で「規程」と「規定」の関係性を保ちながら社内ルールを作っていきましょう。

もちろん、全組織に「規程」のみで運用できるなら申し分ありません。

ルールは改定も必要

ルールは守れる形にしておく必要があり、その教育も必要です。このため、ルールに逸脱しないような組織内教育をしっかり行いましょう。そして、その結果として受講日や受講者など(可能であればその理解度チェックも)記録を残しておくと望ましいです。

また、ルールは生き物でもあります。それぞれの活動方針に見合った形で時代とともに活動も変化します。このため、適宜、見直しを行う必要もあります。可能であれば年一回などの見直しルール自体も制定して、今存在しているルールも定期的に見直して、乖離が出てきそうな状況が想定できたら改定していきましょう。

改定には、どこが変更となったのか履歴がわかるようにしましょう。よくあるのが、ルールブック内に改訂履歴を残しておくページを追加することです。そこには、改定日、改定バージョン、改定箇所の明確化、ならびに改定を承認した責任者などがわかるようにしておくべきです。

近年では、文書の電子化が進んできているケースがよくあります。これについては、上記がタイムスタンプなどで記録され、承認者が確実に承認されていることを明確にするしくみであれば問題はありません。

学校で言えば校則です

何を「規程」にするのか、ですが、

- 社内での生活の一環

- 就業(出張や休暇なども含む)

- 安全に関する約束事や諸注意

- 各業務を遂行するための法則、規準 などなど

が挙げられます。工場現場などでは服装なども作業性・安全面・風紀なども含めて必要ですね。まさに学校の校則ですね。。。ただ、会社のルールとなると(QMSの要求事項を満たすためにも難しくなく)みなさんが理解して運用していただくためにも、その目的や対応方法、場合によっては問題発生時の処置なども明確にしておくと、それを見て、みなさんが納得して行動できるものとなるでしょう。

ここまで、読んでいただきありがとうございました。